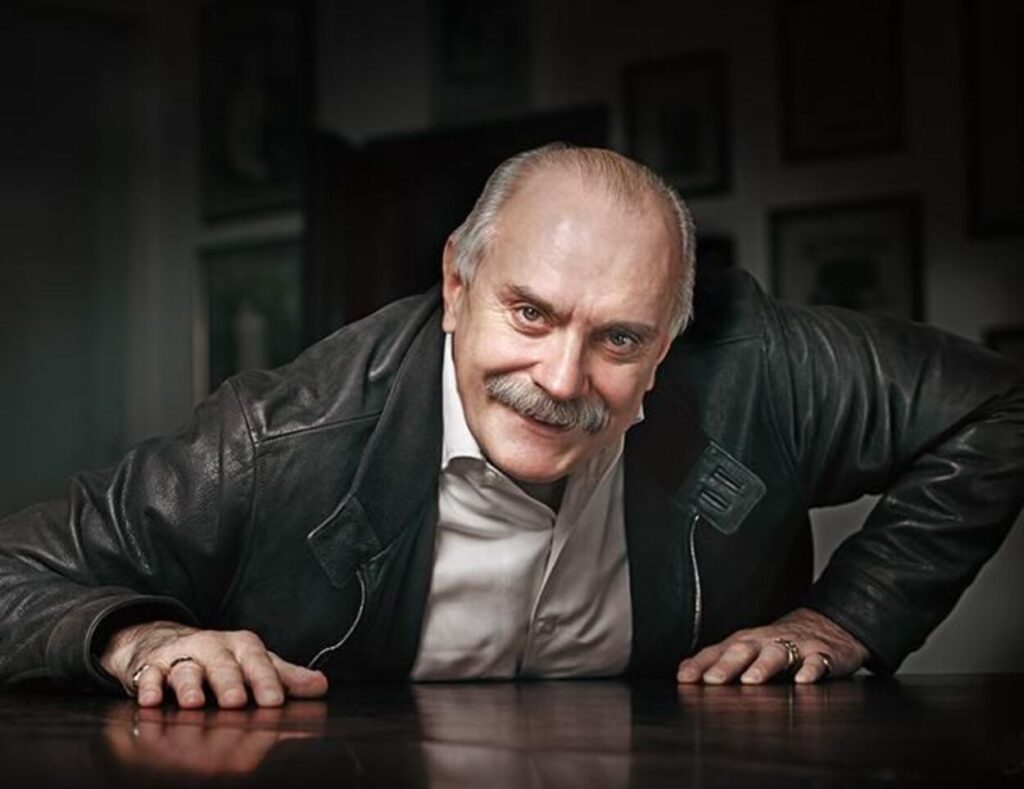

80-летие Никиты Михалкова стало поводом вспомнить его путь — от всенародного кумира и символа советского кинематографа до фигуры, олицетворяющей союз культуры и власти в современной России.

От романтика к трибуне

История Михалкова напоминает превращение из мечтательного юноши из фильма «Я шагаю по Москве» в уверенного идеолога, выступающего с пропагандистским пылом в проекте «Бесогон». Его ранний образ — интеллигентный, обаятельный, остроумный — на десятилетия закрепился в массовом сознании как воплощение новой, человеческой эпохи советского кино.

В 1970–1980-х годах он был любимцем зрителей и международных фестивалей. Его картины — «Ребёнок», «Пять вечеров», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Свой среди чужих, чужой среди своих» — вызывали ассоциации с эпохой «золотого кино» и воспринимались как знаки морального обновления. Но за мягким гуманизмом уже тогда скрывались темы ностальгии по дворянской России, восхищения старой элитой и веры в иерархию, которые позднее стали стержнем его мировоззрения.

Идеология и конъюнктура

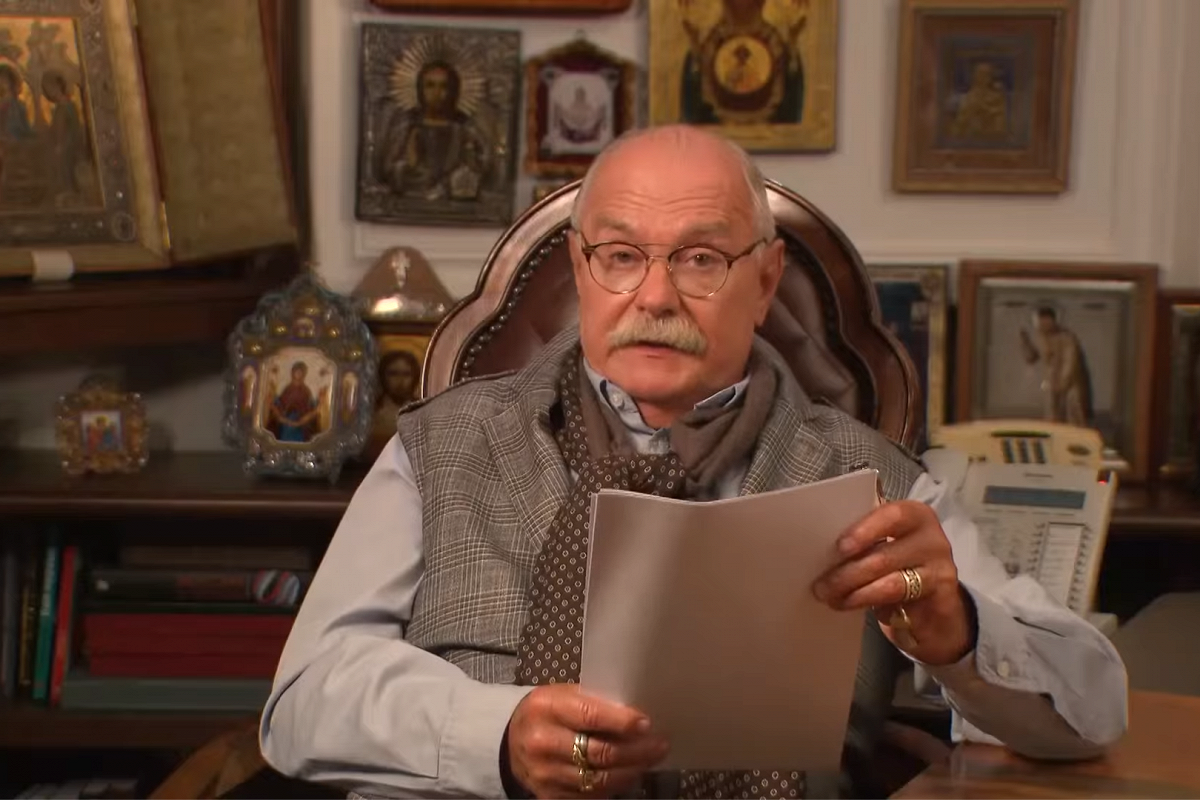

Переломным моментом стал «Сибирский цирюльник» — красивый, масштабный, но откровенно патетический фильм, в котором Михалков впервые выстроил идеологическую вертикаль. Россия у него — страна имперского величия, справедливого царя и «великого русского чувства». Именно здесь оформилась та философия, которая позже прозвучала в «Бесогоне»: патриотизм, культ силы и неприятие современного Запада.

Критики отмечают, что Михалков всегда умел чувствовать, «что от него ждут». В эпоху «перестройки» он демонстрировал демократизм и либеральные мотивы, в 1990-е — национальную рефлексию, а при Путине окончательно стал рупором «русской идеи». В его биографии — умение вовремя адаптироваться: он одинаково уверенно держался при Брежневе, Горбачёве, Ельцине и Путине.

Между искусством и культом личности

Сегодня Михалков — не только режиссёр, но и культурный институт. Он один из немногих, кто сумел превратить собственное имя в символ государственной культуры. Его «Бесогон» — не просто передача, а площадка для выстраивания моральных и политических границ.

Ранние картины, где доминировали человеческие драмы, уступили место декларациям и морализаторству. Фильмы вроде «Цитадели» или «Солнечного удара» критики называют «тяжеловесными проповедями», в которых искусство окончательно растворилось в патетике. Отдельного внимания заслуживает фильм «12» — попытка перенести гуманистическую концепцию Люмета в российскую действительность. Но за эффектной внешней оболочкой, по мнению многих, скрывается пустота: «Кинематографически там не за что уцепиться».

Тем не менее, Михалков — лауреат «Оскара» и обладатель «Золотого льва» Венеции. Его признание на Западе стало высшей точкой его карьеры, когда Россия воспринимала его как лицо новой культурной эпохи. Этот успех, однако, не спас от последующей идеологической стагнации.

Клан и наследие власти

Феномен Михалкова нельзя понять вне контекста семьи. Его отец, Сергей Михалков, автор гимна СССР и России, создал образ писателя-государственника, служащего власти и формирующего её культурную мифологию. Так родилась «культурная номенклатура» — элита, живущая в привилегиях, но обязана их лояльностью.

Семья Михалковых — воплощение советского дворянства, где талант сочетается с верностью режиму. Этот клан всегда оказывался ближе к трону, чем к публике. Отсюда — и привычка к особому статусу: «дача на Николиной горе», «мигалка», доступ к верхам.

Михалков в своих поздних выступлениях охотно воспроизводит этот образ — старорежимный барин, патрон, наставник народа. Это не просто поза: это система координат, в которой культура существует не как свобода, а как служение.

Культура как ресурс власти

Российская власть традиционно использует культуру как инструмент легитимации. От Пушкина при Николае I до Булгакова при Сталине — власть всегда стремилась иметь «своего поэта». Михалков идеально вписался в эту схему: он стал посредником между троном и народом.

Современная система по-прежнему строится на архаичных отношениях самодержца и певца, где государство назначает, кто «великий», а кто «переходит черту». Культура стала полем произвола, где «любую бездарность можно объявить гением». Управлять искусством проще, чем экономикой или технологиями: здесь не нужны компетенции, достаточно харизмы и преданности.

Так, по мнению критиков, культура в России превратилась в стратегический ресурс. От её имени оправдывают идеологию, экспансию, насилие — «великую культуру» используют как прикрытие для великих злодеяний.

От западника к охранителю

Михалков когда-то символизировал открытость и западный стиль. Его ранние работы вдохновлялись Чеховым, Гончаровым, а короткометражки звучали под западную музыку. Но с годами он превратился в хранителя «национального кода». После 2014 года, а особенно после 2022-го, режиссёр публично отказался от любых западных фестивалей и площадок, полностью встал на сторону государства.

Контраст с братом Андреем Кончаловским, чьи фильмы чаще запрещали, стал наглядным примером двух культурных полюсов — западника и славянофила. Один выбрал автономию, другой — власть.

Идеолог, актёр, миф

Никита Михалков — фигура, в которой слились искусство и власть, харизма и расчёт. Он актёр, режиссёр, политик, а сегодня — часть официальной мифологии. Его образ соединяет патриотизм с ностальгией, религиозность с пропагандой, талант с самоцензурой.

80-летие Михалкова — не просто юбилей режиссёра, а дата, подводящая черту под эпохой. В нём отражается путь российской культуры — от свободы 1960-х к идеологическому контролю XXI века.